2020.2.25

FEATURE

EUが掲げる理念の礎となったパン・ヨーロッパ思想と運動

70年以上もの平和を守り、共通の制度と理念の下で統合された“一つの欧州”、すなわち現在のEU。その理念の土台となった「パン・ヨーロッパ」運動の提唱者であり、日本人を母に持つリヒャルト・クーデンホーフ=カレルギーは、いかにして自身の思想を深め、運動を展開していったのか。クーデンホーフ=カレルギー家の評伝などを著したノンフィクション作家、シュミット村木眞寿美さんに話を伺った。続く3・4月号では、パン・ヨーロッパや日欧文化の懸け橋となった先人たちの功績を記念した、村木さんの石庭づくりを紹介する。

多民族の環境で育まれた「一つの欧州」

旧来の巨大帝国が瓦解し、二度にわたる凄惨な世界大戦をくぐり抜けた20世紀前半の欧州。その激動の時代にあって、いち早く「汎ヨーロッパ主義(Pan-Europeanism、以下パン・ヨーロッパ)」を提唱し、欧州統合運動の先駆けとなったのが、リヒャルト・ニコラウス・栄次郎・クーデンホーフ=カレルギー(1894年~1972年)だ。現在の欧州連合(EU)の歴史を振り返るとき、その思想的バックグラウンドになったといえるパン・ヨーロッパ運動と、その運動を起こして、「EUの父」とも称されるに至ったこの人物を抜きに語ることはできない。

「パン・ヨーロッパ」とは、欧州全体を一体的に捉え、統合を目指す思想や運動のこと。自国の利益にとらわれて繰り返される戦争を阻止するには、各国間で話し合いの場を持ち、関税や通貨、出入国、労働許可、福祉、防衛など多岐にわたる分野で、共通のルールを設けるという考え方だ。

リヒャルトは、オーストリア=ハンガリー帝国代理公使として日本に赴任した伯爵ハインリッヒ・クーデンホーフとミツコ(旧名:青山ミツ)の次男として東京に生まれた。この生い立ちが、後の彼の人生に影響を与えている。

19カ国語を話し、異文化に対する飽くなき探求心を持ったオーストリア=ハンガリーの伯爵ハインリッヒ(左)と結婚したミツコ

写真 チェコ国立プルゼニ公文書館

その背景には、彼の父ハインリッヒが仕えたオーストリア=ハンガリー帝国が、多民族から成る巨大国家であったことが挙げられる。そして語学の手ほどきや膨大な蔵書などから父の薫陶を受けただけでなく、遠い日本から来た母という異邦人の存在も大きかっただろう。リヒャルトは『回想録』の中で、次のように述懐している。「欧州とアジアの子として、私たち(編集部註:リヒャルトの兄弟と妹たち)には国という把握の仕方はなかった。世界を大陸として把握していた。欧州とアジアは大変違うけれども、同等の価値を持っていた。母はアジアを、父は欧州を具象化していたが、父をどこか一つの国の人間に定義することは難しく、欧州は一つで、そこが父の国であった」と記している。

長男ヨハネスとリヒャルトが東京で生まれ、渡欧した後もさらに5人の子どもたちに恵まれたミツコ

写真 チェコ国立プルゼニ公文書館

クーデンホーフ=カレルギー家が住まいとしていた当時のロンスペルク(現チェコ領の町ポビェジョヴィツェ)の城では、ロシア、インド、ハンガリー、オーストリア、ドイツ、アルメニアなど多様な民族の人々が、仕事をしたり、訪れたりしていた。つまり、リヒャルトは生まれながらにして、また育った環境そのものがコスモポリタンであったのだ。後に、洋の東西を問わず各国から生徒たちが集まったウィーンの名門校テレジアヌムで彼が学んだことも、パン・ヨーロッパ運動の胎動につながったといえる。

父ハインリッヒが亡くなった後、南チロル・ブリクセンの学校に通っていた頃の三男ゲロルフ(左より)、リヒャルト、ヨハネス、ミツコ

写真 Archives cantonales vaudoises, PP 1000

パン・ヨーロッパ思想の黎明と開花

第一次世界大戦(1914年~1918年)後、米国のウッドロウ・ウィルソン大統領らがうたった「民族自決」によって欧州に新しい国境線が引かれたが、平和を構想した本来の意図とは裏腹に、ヴェルサイユ条約(1919年)体制下でまさに新たな争いの地雷が埋められるという皮肉な状況をもたらした。欧州の長い歴史は、戦争の歴史でもあった。このような戦争の歴史を避けるために、リヒャルトは国境のない一つの欧州を目指したのである。

ウィーン大学で哲学と歴史を修めた後、リヒャルトは1923年に『パン・オイローパ』を発刊して独自の欧州統合論を展開し、その名が知られるようになる。翌年には「パン・ヨーロッパ連合」の結成、さらに各国で「パン・ヨーロッパ協会」の設立が実現し、1926年秋、26カ国が参加する「第1回パン・ヨーロッパ会議」がウィーンで開催された。リヒャルトが口火を切った運動に共鳴し、協調外交で独仏関係を改善したアリスティード・ブリアン仏首相とグスタフ・シュトレーゼマン独外相は、共に1926年、ノーベル平和賞を受賞している。

リヒャルトの考えに共鳴した人たちは、各界にわたっていた。パン・ヨーロッパ思想の下に、トーマス・マン、シュテファン・ツヴァイク、ライナー・マリア・リルケ、アルベルト・アインシュタイン、ジークムント・フロイト、リヒャルト・シュトラウスなど、そうそうたる顔ぶれの文化人や知識人が集まった。

ウィーン大学で学位を取得した頃のリヒャルト(1916年、ウィーン)

写真 チェコ国立プルゼニ公文書館

パン・ヨーロッパ会議に出席する作家のトーマス・マン(左)、リヒャルトの妻イーダ・ローランとリヒャルト(1930年、ベルリン)

写真 Archives cantonales vaudoises, PP 1000

国境を持たない二人のボヘミアン

奇しくもリヒャルトと同じ年に生まれ、日本と深い関わりを持ち、ハム・ソーセージ専門店「函館カール・レイモン」の創始者としても知られるカール・ワイデル・レイモンが、この頃にやはりパン・ヨーロッパ運動に目覚め、独自に活動を始めている。彼はオーストリア=ハンガリー人としてボヘミア地方に生まれ、第一次世界大戦の東部戦線を脱走し、米国経由で函館へ来た。その間、故郷はヴェルサイユ体制で独立したチェコスロヴァキアになる。第二次世界大戦中は無国籍者となり、戦後、西ドイツの国籍を取得した。カールの故郷もまた、政治的国境のないヨーロッパであった。

ボヘミア出身の貴族リヒャルトと、食肉加工職人のカール。二人はお互いに直接的な面識があったわけではないし、彼らの頭の中にあるパン・ヨーロッパの描き方にも若干の相違があった。しかし故郷を失い、自らのアイデンティティーと国籍とが必ずしも同一ではなかった彼らが、「多民族の平和共存」という同じ理想を追い続けたのも、時代の同時性(シンクロニシティー)かもしれない。ちなみにカールは、1921年に開設された在チェコスロヴァキア日本大使館で書記官兼報道担当官として働いていた、リヒャルトの弟ゲロルフに会っている。

挫折と再起、そして発展

1920年代の国際舞台で、目覚ましい進展を遂げたかのように見えるパン・ヨーロッパ運動。しかし、その流れを決定的に変えたのが世界恐慌(1929年~1933年)だった。疲弊し切った当時の欧州の人々にとって、“抽象的な平和思想や寛容の精神”を語ることよりも、“明日のパンを心配し、パンを抱えている敵を倒して、そのパンを分捕る”ことの方が先決となった。かくしてパン・ヨーロッパは大きな社会運動のうねりとはならず、極端なナショナリズムの台頭に抗うことはできなかった。リヒャルトが最も恐れていた第二次世界大戦(1939年~1945年)の勃発が、現実のものとなったのである。

リヒャルトはナチスによる弾圧から逃れるため、1938年に米国に亡命。終戦後には再び欧州へ戻り、活動を続けた。欧州統合と平和に貢献した長年の功績を認められて、1950年には第1回「カール大帝賞」を受賞している。やがてリヒャルトの理念は、欧州石炭鉄鋼共同体(1952年設立)、欧州原子力共同体、欧州経済共同体(共に1958年設立)へと着実に実を結んでいく。

晩年には、日本との接点も再び訪れた。1960年に仏ニースで開催されたパン・ヨーロッパ会議では、リヒャルトの考えに賛同して日本で活動していた父に代わり、開会式でメッセージの代読をした16歳の青年と出会った。後の1967年には第1回「鹿島平和賞」(鹿島平和研究所)を受賞し、その授賞式のために来日を果たした。その際、かつての柳澤青年とも再会を果たしている(写真下中央)。

約70年ぶりに日本を訪れたリヒャルト(右)と、彼の2度目の妻アレクサンドラの車椅子を押す柳澤氏

© Hiroshi Yanagisawa

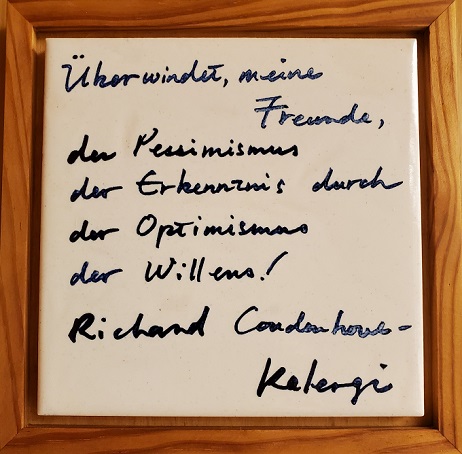

駐日EU代表部のビル、ヨーロッパ・ハウス(東京都港区)には、リヒャルトの名前を冠した「クーデンホーフ=カレルギーの間」という会議室があり、中には彼が記した銘板のレプリカが飾られている(写真上)。意味は「友よ、認識の示す悲観思想を、意志の示す楽観思想によって征服したまえ」

写真 駐日EU代表部

次号の「注目の話題」では、クーデンホーフ=カレルギー家が住んだロンスペルク城の再建に挑み、欧州各地で日欧交流やパン・ヨーロッパの思いを込めた石庭づくりに関わっている村木さんの活動を紹介する。

リヒャルトが人生を捧げたパン・ヨーロッパ思想と運動について熱く語る村木さん

© Ayako Koike

人気記事ランキング

新着記事

-

おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場

おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場2025.4.14

FEATURE

-

女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー

女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー2025.4.11

EU-JAPAN

-

チェコから巨人へ―日本プロ野球界初のEU出身選手・フルプの挑戦

チェコから巨人へ―日本プロ野球界初のEU出身選手・フルプの挑戦2025.3.26

EU-JAPAN

-

小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略

小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略2025.3.18

EU-JAPAN

-

障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催

障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催2025.2.27

EU-JAPAN

おすすめ記事

-

障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催

障がいのある学生がEU大使と交流―「Go!Go!Embassy!」イベント開催2025.2.27

EU-JAPAN

-

小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略

小さな国から大きな発信—駐日リトアニア大使のパブリック・ディプロマシー戦略2025.3.18

EU-JAPAN

-

女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー

女性が輝く社会へ、日・EUで政治、職場の未来を協議―国際女性デー記念セミナー2025.4.11

EU-JAPAN

-

おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場

おとぎ話で出会うヨーロッパ―EUの絵本、大阪・関西万博に登場2025.4.14

FEATURE